人形机器人产业落子何处︱长三角经济观察...

从蛇年春晚“人机共舞”惊艳亮相,到北京亦庄半程马拉松“人机共跑”引发热议,中国科技力量正以具象化方式刷新公众认知。当机器人与人类在舞台上同频共舞、在赛道上并驾齐驱,我们不禁要问:这场技术浪潮的产业坐标将落子何处?

尽管人形机器人持续升温,但行业仍面临诸多挑战和不确定性。技术方面,能源系统的瓶颈、智能决策与感知能力的局限、数据生态与算力的制约,都是关键制约因素。应用场景方面,尽管市场对人形机器人的需求巨大,但实际应用中的技术能力和可靠性仍有待提升。此外,资本的热捧虽然为行业带来了资金支持,但也可能引发泡沫。因此,行业需要在技术创新、应用场景拓展和资本理性投资之间找到平衡,促进人形机器人真正从实验室走向家庭,成为改变人类生活方式的重要力量。

面对人形机器人产业的机遇与挑战,长三角、粤港澳、京津冀正以差异化路径加速技术落地与产业协同,形成“各展所长、互补共生”的突围格局。

产业布局

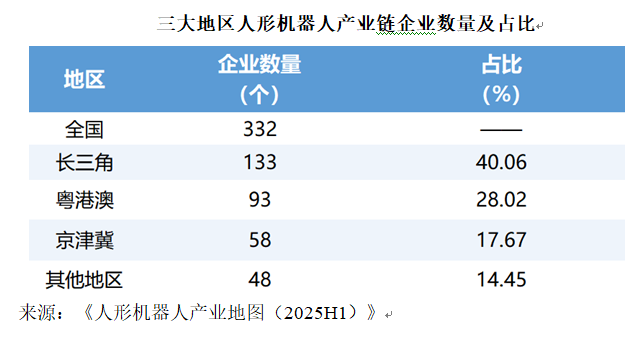

根据高工机器人产业研究所(GGII)发布的《人形机器人产业地图(2025H1)》统计,目前我国共有人形机器人产业链企业332个。其中长三角数量最多为133家,粤港澳和京津冀分别为93家和58家。长三角企业数量以绝对优势占全国的40.06%。

(三)长三角:全产业链协同与区域一体化

在中国人形机器人产业的战略版图中,长三角正以全链整合优势构筑独特竞争力。上海机器人产业已经形成“3+X”空间布局,为上海人形机器人产业发展奠定了良好基础。作为产业密度与创新能力兼具的全能型选手,该区域集聚了133家人形机器人产业链企业,更以50%以上的全国产能和45%的CR5集中度形成规模壁垒。尤为关键的是,其核心零部件本地化率持续领跑全国,构建起自主可控的供应链护城河。

支撑这一产业基底的,是覆盖国家机器人检测与评定中心、浙大机器人研究院、阿里达摩院、之江实验室等顶级机构的创新网络。这种研发势能正加速转化为应用突破,如乐聚“夸父”人形机器人已在工业场景实现多工序替代,宇树H1机器人更通过央视春晚完成现象级技术验证,彰显“实验室—生产线—消费端”的快速转化能力。

在产业链纵深布局方面,长三角展现出全链条无死角的覆盖优势。从苏州的减速器到衢州的伺服电机,从温州的轴承到上海的整机组装,“全长三角造”机器人实现12分钟下线的高效协同。这种跨区域制造整合,与区域内3C电子、新能源汽车等万亿级应用市场形成共振——借助占全国35%的新能源汽车产能,长三角正将汽车产业的传感技术、柔性生产线等底层能力平移至人形机器人领域,构建起技术协同的“双螺旋”发展结构。

长三角在人形机器人产业发展中展现出强大的协同效应和区域特色,其成熟的区域协同创新机制成为区别于其他城市群的显著特征。通过“上海策源+长三角孵化”模式,三省一市打破行政边界,通过多维联动机制构建起独特竞争优势:政策端依托“长三角智能机器人产业链合作联盟”形成政策协同体系,联合设立跨省产业基金和标准化技术委员会;产业端南京大学、浙江大学等高校开设“机器人工程”学位项目,形成“精密零部件(江苏)—智能算法研发(上海)—场景验证(浙江)—规模化制造(安徽)”的垂直闭环;技术端建立长三角知识产权共享池,近三年联合申报专利达千余件;市场端通过“场景清单互认”机制,形成研发—制造—应用的价值循环网络。深度协同效应使得长三角人形机器人产业配套效率提升,专利转化周期缩短,显著优于国内其他产业集群。

相较于粤港澳的制造效率和京津冀的算法突破,长三角选择了一条全要素耦合的发展路径。这里既能以3890件专利储备参与技术原创竞争,又能依托“半小时供应链圈”比拼量产速度,更能够通过汽车产业赋能开辟出场景落地的快车道。这种“产业密度+创新浓度+协同强度”的乘数效应,正在锻造中国人形机器人产业中产业链韧性最强、商业化生态最完善的增长极。

(任静系华略智库研究员,夏骥系华略智库CEO、长三角研究院院长)

以下内容为友情赞助提供

全网新项目分享交流群

扫码进群,获取最新项目资讯

文档于: 2025-06-18 20:16 修改

标签:

评论列表

人形机器人产业落子何处︱长三角经济观察...

从蛇年春晚“人机共舞”惊艳亮相,到北京亦庄半程马拉松“人机共跑”引发热议,中国科技力量正以具象化方式刷新公众认知。当机器人与人类在舞台上同频共舞、在赛道上并驾齐驱,我们不禁...