迪拜的城市神话,空间与欲望如何互相塑造?|书摘...

【编者按】我们或许正身处建筑史上最富戏剧性的时代:成片的摩天楼可能一年之内就被更新,大批新城市如雨后春笋般在世界各地涌现,建筑师则不断刷新着人们对建筑环境的认知。

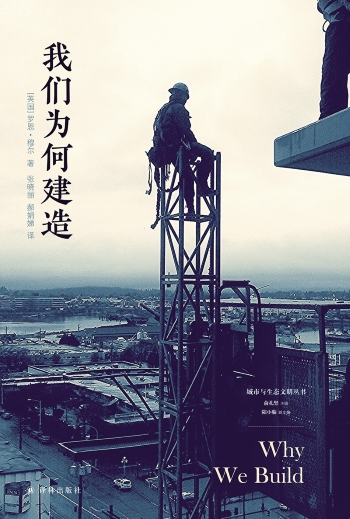

《我们为何建造》重点探讨了建造活动背后的人类欲望与情感,并以此为主线,串起了古往今来、横跨东西的众多建造案例:从久经沧桑的埃及金字塔,到命运多舛的世贸大厦;从宏伟规整的欧洲宫殿,到幽静神秘的日本庭院。

英国建筑评论家罗恩·穆尔在书中全方位地展现了建筑在精神层面的价值内涵,也为人们体认自身提供了一面镜子。经出版社授权,第一财经节选了书中部分内容,以飨读者。

迪拜一直靠虚拟的钱的流动来生存,而它也一直致力于通过建造将虚拟变为实体。在这里,建造是一则传说,是身份的源泉,是它本身的目的。

迪拜酋长国的现代增长驱动力是,它拥有的石油资源不如邻国多,所以必须将未来的经济建立在其他行业上,包括金融服务和旅游业。它要成为阿拉伯的新加坡,一个依靠智慧和位于大国间交通要道上的有利地理位置而生存的贸易型城市国家。它的资产就是相对稳定的形势和安静的环境,在伊斯兰和西方世界之间平衡自己的能力,以及迎合商业需求的意愿。它的冬季阳光温和宜人,时区对北欧国家的旅游者来说也很方便。不会被抢劫,没有危险的传染病,再加上免税的高质量购物,它可以成为受欢迎的度假目的地。

但是这样的资产是脆弱的,也不是独一无二的。别的城市也能做差不多同样的事。所以迪拜需要把无形资产转化为有形资产。它需要创造一个品牌、一种形象,使大家相信它是卓越的。品牌的创造要通过建造来实现,穆罕默德酋长很高兴这么做:像其他统治者一样——从拉美西斯二世,到哈萨克斯坦总统纳努尔苏丹·扎尔巴耶夫——他喜欢建造东西。

从棕榈岛到世界岛

除了军事、骑术和诗歌才能外,他还是一个商人和建筑师。1997年开业的那座外形像波浪,有600个房间的朱美拉酒店就是他设计建造的,还有1999年开业的那座阿拉伯塔酒店。马克图姆家族兄弟姐妹之间的竞争,曾在纽马克特(Newmarket)和埃普瑟姆(Epsom)的绿色草地上,展现于他们的骑师身上栗色、蓝色和黄色的服装;而这种竞争现在又推动了这节节攀升的奇观。这场新竞赛的旗帜是设计师的三色组合:蓝天,白色的高楼,以及销售图表上的绿色风景。穆罕默德赢了,他又找来了些对手:别的城市、酋长国以及世界各地的国家。

于是迪拜出现了那些建筑神话,它们总是很及时,广为流传,人人皆知。东方的传说曾经是踏上阿拉伯半岛的探险家们不遗余力地采集的对象,像理查德·伯顿、弗雷娜·斯塔克、格特鲁德·贝尔、威弗瑞·塞西格,他们学习阿拉伯语,遵从当地的风俗,换上当地的服装,经历了艰难险阻,终于获得当地部族的信任。而现代迪拜则向旅游者们提供准备齐整的传说故事,有PDF格式的,还有YouTube上可以观看的。七星级酒店,棕榈岛,大棕榈岛,更大的棕榈岛,世界地图般的群岛,沙漠中的滑雪场,亚特兰蒂斯酒店,世界第一高楼,更高的楼,更高的、不知有多高的楼,用一个宣传片中的话来说,这些东西瞬间让“迪拜为世界所知”。实际上完成这些工程倒是第二位的。听说过这些奇迹的数十亿人中,大部分都不清楚哪些已经建成了。不断变化的迪拜地图展示的是预想的地标、在建的楼盘和完成的工程,它们之间看不出有什么区别。

这是传说、建筑和媒体报道的结合。每项工程都与它所宣称的样子相符,外形看上去也名副其实。棕榈岛就是像棕榈一样的一座岛。每项工程都经过了“电梯测试”:你可以在从78层到85层的快速电梯里,向一个无知得出奇的“瑞普·凡·温克尔”解释它们是什么。再引用宣传片里的一句话:迪拜能“抓住你的想象力,使它久久不愿离去”。

迪拜的形象工程是在阿拉伯塔酒店建成时为世人所知的。这家酒店外形像白色的船帆,是当时世界上最高的酒店。它的脚下原本是大海。酒店被评为七星级,通往它的餐厅需要经过一段模拟的潜水艇旅程。他们还曾邀请阿加西和费德勒在酒店的停机坪上打网球。阿拉伯塔酒店是令人惊叹的,它就像一座自由女神像,面向的不是芸芸众生,而是一群更有身价的人。当地的车牌上会出现这座雕像,这座城市的礼品店里也有着成千上万的复制品。

接下来是朱美拉棕榈岛,一座从太空都能看见的人工岛。阿拉伯塔酒店只是大家早已熟悉的用于炫耀的奢华酒店的最高版本而已。从悉尼歌剧院开始,作为海岸的地标,帆船的主题早已被用过了头。催生阿拉伯塔的时代精神,也同样造出了朴次茅斯的大三角帆塔。两者差不多是同一时期的,后者似乎少了些惊心动魄。棕榈岛就不同了,它是货真价实的原创,是简洁无比的概念、庞大宏伟的工程、大胆的房产投机和强烈的视觉冲击的结合。

朱美拉棕榈岛于2001年开始动工,到2008年已建成了大部分。为建造这座岛屿还专门成立了一家名为“纳奇尔”(Nakheel,意思是“棕榈”)的公司(口号是“愿景激发人类精神”)。阿拉伯塔酒店是在建成后才吸引了人们的目光,而棕榈岛在开建之前就已经名满天下。这其中少不了计算机模拟图像的功劳。对整个世界来说,它好像早已经在那儿了,尽管在它最终揭开面纱时,还是有一波对于“它们能成还是不能成”的担忧。

棕榈岛自有它的逻辑。迪拜意识到,随着不断开发,它原本70公里的海滩已经满足不了这座城市作为旅游胜地的雄心壮志了。他们请来了顾问,让他们设计造出更多海岸线的方案,而这些人想到的是造一座环形岛,通过一个码头与陆地连接,其外形就像一支棒棒糖。后来他们想到,还可以在圆环内划出水湾。据说是穆罕默德酋长提议,将这样一个切割成片的地块建成棕榈树的模样。

就这样,又出现了一片110公里的海滩。据纳奇尔公司称,岛上的住宅在上市后48小时内全部售出,价格也从50万美元涨到了800万美元。棕榈岛还激发了模仿潮:卡塔尔开始修建一座“珍珠岛”,还有人提出在俄罗斯的波罗的海沿岸建一座状如凤凰的群岛,在黎巴嫩建一座雪杉岛,据传还要在多伦多海岸建一座枫叶岛。这座人造拟形岛成了全世界城市化工具的范本之一。

棕榈岛的基本要素在于大胆、视觉冲击和实际效果。灵巧的图案,宏大的工程—一个看似古怪的念头承载了如此的重量。同时它违背了自然规律,就像在沙漠里人工修建雪域以打造滑雪场的想法那样。这种惊世骇俗正是其威力所在,也是其魅力所在。最后还有一个聪明的理念:采用沙和海水这两样在迪拜取之不尽、一文不值的东西,将它们变成价值连城的海滩。它实现了一个公式:(沙+海水)×施工×营销=价值。

朱美拉棕榈岛之后是世界岛,这座群岛还在建设中,其小岛将会出售给个人,价格在400万到1400万美元之间。更大的杰贝勒阿里棕榈岛已经完成了土地改造,还有尚未完工的德以拉棕榈岛,预期居民将有100万。在完成了水中建陆后,它还要引水上岸,修建一条75公里长的“阿拉伯运河”。纳奇尔公司已经开始筹划“滨水区”工程,计划用二十年的时间打造“世界最可持续城市”,其面积要超过曼哈顿、贝鲁特和香港岛。

惊世骇俗的迪拜神话

迪拜神话的一个重要方面就是它的惊世骇俗,以及克服障碍的力量。它寻找良机展示了这一力量:填海造陆,引水为渠,打造沙漠雪场;以及对历史、规范、礼节和品位的颠覆。迪拜塔实质上属于美国企业现代主义(American corporate modernism)作品,却坐落在“老城”酒店(Old Town)旁,这家酒店是历史上一座著名的阿拉伯城市的全新翻版,尽管它从未真正出现在迪拜。酒店的外表被刷成了传统的土砖建造式样。在西方,如此的毗邻曾一度被认为是不妥的、好笑的,或者庸俗的。在迪拜,开发商们觉得可以这么做。

扎耶德酋长路上的一排排高楼,劫掠了历史、文化和自然。有一座模仿了18世纪法国建筑师勒杜,不过经过了20世纪80年代的后现代主义的过滤。另一座是一千多英尺高的威尼斯式钟楼。有一对模仿克莱斯勒大厦的双子楼,那座大厦是那么出众,以至于人们仿照它修了两幢。有一座像巨型珍珠,还有一座据说是受了郁金香的启发。镜片玻璃的使用潜力得到了最大限度的发掘,绿色、粉红、金色、孔雀蓝,让人眼花缭乱。墙上布满了零零碎碎、形状各异的东西,以及阳台,不管它们是不是用得上;迪拜有成千上万的阳台根本无人使用。源于伊朗的、通风降温用的传统式招风塔,建在了装有空调的办公楼和住宅区。除去其最初的使用价值后,这些东西集中呈现了迪拜城在外观上的胜利。

在迪拜,建筑形式起着像媒体报道和广告词一样的功能。未来主义的,传统的,雕塑般的,花形的,威尼斯式的,克莱斯勒大厦状的,这些词与下列词汇是相似的:奢华的,著名的,传奇的,至上的,梦幻的,水滨的。它们都体现于一方空间。它们是什么意思并不重要,它们是高调的,并且还引用了权威的说法。它们给房地产带来了某种意义,要不然这个行业会担心自己毫无意义。

棕榈岛、世界岛、迪拜塔激起了情感的共鸣,这或多或少是随机的,就像大海、海滩、太阳那样。大海对迪拜十分重要,因为它是作为旅游目的地为人们所期待的,也因为它是帆船酒店和人工岛存在的理由。但是海湾地区的水域风平浪静、波澜不兴,海滩狭窄而毫无特色,要体验这座城市,这两项算不上必备之选,更不用说对游客而言了;相比之下,酒店的游泳池会显得更诱人,即使是在没有污水泄漏事故的时候。人们更多地是将迪拜的海作为代表它自身的符号在体验,而不是直接地从实体意义上去感受它。

迪拜将自己的神话投射在了眼前,创造了一个未来的自己,希望它能够变为现实。这也许是快速增长的城市所必需的条件。它必须想象未来的样子,并且据此出售自己。“美好变成新的现实”,营销广告这么说道。建筑代表了它们所蕴含的目的—既然建了办公楼、住宅楼和酒店,自然不难相信会有商户和业主。

按照酋长自己的说法,中心思想就是先开工,后规划。如果发展带来交通堵塞和污水危机,那么可以修新路,建新的污水处理厂。如果有人批评迪拜在环境方面缺乏节制,车辆放任自流,移民工人待遇差,那么可以开发可持续性更高的项目、更适宜行人的道路和工人示范住宅。“人性”和“可持续性”成为新的流行词,与“至上的”“水滨的”一道出现在营销广告中。

随后这一切突然终止了。正如作家迈克·戴维斯在2007年所预言的:“末日可能很快到来,而且会很麻烦。”参与者和评论家都开始意识到,迪拜已建成的和在建的工程已经超出了在可预见的未来所需要的水平,房地产公司的资金建立在它们摇摇欲坠的贷款之上,而贷款所依据的是它们对自己的投资的错误估价。

2008年的一段时间里,在被问及最新的一批摩天大楼能不能变成现实时,迪拜政府的公共事务官员总会给出标准答案:酋长殿下(他们一直这么称呼穆罕默德酋长)富可敌国,他能担保一切。但是后来酋长求助于他的远亲哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬,这位石油资产更丰厚、更谨慎的阿布扎比酋长国的统治者。家族财产和迪拜的港口贸易将被抵押。阿布扎比早已对邻居的小兄弟式的盲目自大不胜其烦,于是这次它成了决策者。2010年迪拜塔最终开放之时,为了纪念这位阿布扎比酋长,这座楼的名字被改成了哈利法塔。

建筑始于其缔造者的欲望

随着狂热的建设浪潮的消歇,此前被压抑的质疑浮出了水面。形象至上被证明是有代价的。棕榈岛虽然在谷歌地图上看着十分壮观,但在地面上就显得普通多了。你看到的只有高墙和密集的住宅,而它们挡住了海景。在“棕榈叶尖”上的房子的主人发现,他们不怎么能看到大海,因为那里不过是一处位于郊区、被海水环绕的死胡同。

那么提出这样一个问题就不足为怪了:到底是什么使迪拜如此不凡呢?除了它的有瑕疵的基础设施,以及一年中为期数月的毒辣太阳,还有这样一个事实:它的庞大的工程和狂热的激情不是平凡生活所能匹配的。实际上迪拜的基本要素也就是现代美国城市的要素:购物中心、高楼大厦、高速公路、主题公园、郊区,它的许多建筑空间属于典型的这几种建筑类型,比如酒店和办公楼的门厅,购物中心的内部,或者汽车的内部(the insides of cars)。在美国,这些空间通常有空调,有控制装置,大众化,干净,气氛舒缓,恰到好处地光滑。它们几乎没有迪拜的建造中的那种喧闹和大胆。迪拜的很多建筑是乏味的、高度利用的空间,由错综复杂甚是混乱的基础设施连接在一起。很多外来经商的人会在周末驾驶他们的四驱越野车到沙漠里闲逛,为的是缓解这个号称充满激情的城市里的乏味生活。

如果就此将迪拜弃置一边,并宣称穆罕默德酋长的伟大的城市冒险结束了,那就有些鲁莽了。城市的发展总有跌宕起伏。为人称道的“纽约天际线”,大部分产生于20世纪20年代的资本狂潮(与迪拜近期的繁荣不无相似之处)。此后,纽约又经历了华尔街的崩溃。况且在迪拜,因其缺席而格外引人注目的基础设施也正在出现,比如最早的两条地铁线。

但是显然,迪拜繁荣中的这些建筑项目失去了可被称为“理智”的东西。迪拜的评论家们沉醉于它的建设速度和观念的惊世骇俗。建造本身给了这座城市一种权威感和目的性,并因此掩盖了如此大兴土木可能带来的问题。

这些貌似坚固的建筑,为幻想、投机和未来的层层转销提供了空间。如果没有建造活动本身那令人激动、使人信服、展示其内涵的力量,如此的金融冒险就不会发生。迪拜给建筑注入的是幻想的力量,是虚幻与梦想之间那种似是而非的暧昧,是重量、力度和精密计算,还有建筑的现象与实质。

通过炫目的色彩、3D图像、大屏幕、电脑动画,迪拜表达了一个简单的理念:建筑并不是纯理性的东西,也不仅仅是实用之物,它为人类的情感和欲望所塑造,同时也塑造着人类的情感和欲望。它产生于酋长的野心——对权力、对荣耀、对杰出成就的野心,并且吸引了众人的欲望—对金钱、对激情、对光彩照人的欲望。当其形体呈现在人们眼前时,它们会激发更多的情感,比如敬畏、震惊、竞争和幻想。如此一来,人们又会想造出更多的建筑。

建筑始于其缔造者的欲望,不论是为了安全、庄严、庇护还是归属感。建成后,它会影响其体验者和使用者的情感,而他们的欲望继续塑造并改变着它。欲望和情感是两个相互交叉的概念。如果说“欲望”是主动的,指向真实和想象的两端,而“情感”具有更大的被动性,表现了我们被感动的方式,那么建筑则是与这两者都有关联。建筑物是人们的愿望和意图之间相互交流的媒介,是过去和现在之间的媒介。它们借由思想和行动而产生,并将思想和行动留驻其中。它们是思想与行动之间的矿物质间隔。

大多数人明白,建筑并不只是为实用目的,其中有一种无形的东西,与情感相关。很多城镇或城市都有没什么特别用途的塔或者石碑,或者面积超过严格需求标准的公共建筑和私人房舍。还有些设计大胆的悬臂、大跨度结构,这些并不简洁高效。城市里有装饰性的建筑和雕塑,有推倒重建的建筑,有未能按原定目的使用的建筑,还有久经风霜而被保护下来的建筑。一座房子里可能会有绘画、纪念品、花瓶、古董、灯罩,它们恐怕不只是按照有用性设置的。这座房子也可能是有百年历史的老屋,它的取暖系统、通风系统和排湿系统早已过时,而它的主人却出价不菲。如果说迪拜看上去有悖常理,它不过是人们搭造、扩建、翻修和装饰自家房屋时的那些想法的极端体现,这些想法很少由纯粹的功用性来指导。迪拜之所以吸引人们的关注,正是因为它体现了我们所熟知的冲动,只不过这种冲动有些不受控制罢了。

但是,说建筑中蕴含情感,这仅仅是个开头。情感以什么样的方式呈现,又是什么神奇魔力,使冰冷的建筑材料能够吸收和释放感情?发生过怎样的大变革?谁的感受更加重要:客户、建筑师、建筑工人、使用者、委托建造的政府或公司,还是随意经过的路人?出现过什么复杂情况、迂回曲折以及预料之外的结果?又有什么样的神迹和闹剧?

建筑工程通常会由一些可测量的数据来评价,比如财务和使用情况。我们在提到无形的东西时,常常会使用比较模糊的字眼,比如“振奋人心的”,或者“美丽的”,但这类光鲜的词汇却留下太多的未尽之意,比如,对谁来说是“美丽的”,如何美丽了?对此,我们会依赖个人品位,或者依赖我们采用的美或丑的审美标准,而我们也不知道它们是从哪里来的,其依据又是什么。

在商业和公共建筑中,这些无形的东西通常会用“标志性的”“壮观”来形容,这将它裹上一层平淡和乏味,使人们不再去接着探索。这类词汇把建筑让人困惑、难以把握、无以名状的一面变成了可以营销的东西:“标志性的”可以卖掉一块地皮或一个企业,使它成为另一种使用形式。

尽管情感在建筑中是无形的,它又是具体而微的。特定的欲望和感情是建造的动力,并且影响着对建筑的体验。它们以特定的形式表现出来。希望、性、对权力或金钱的追求、家的观念、对人生苦短的感悟——这些是清晰明确的,在建筑中有着明白无误的表现。

本书探讨的,正是这些鲜活的人的关注是如何与无生命的建筑材料产生共鸣的。它会挑战人们关于建筑的惯常的想象,特别是那种认为“建筑工人撤走了,这座建筑就算定型了、完整了”的想法。事实上,建筑不是一成不变的:不是它们的结构发生改变(常有这种情况),就是它们会面对不同的解读和价值的颠倒。这种不稳定性可能让人困扰,但它也正是建筑的迷人之处。

(本文节选自《我们为何建造》第一章《欲望塑造空间,空间塑造欲望》,发表时有删节,标题为编者所拟。)

《我们为何建造》

[英]罗恩·穆尔 著 张晓丽 郝娟娣 译

译林出版社 2024年9月版

以下内容为友情赞助提供

全网新项目分享交流群

扫码进群,获取最新项目资讯

文档于: 2025-04-28 17:06 修改

标签:

评论列表

迪拜的城市神话,空间与欲望如何互相塑造?|书摘...

【编者按】我们或许正身处建筑史上最富戏剧性的时代:成片的摩天楼可能一年之内就被更新,大批新城市如雨后春笋般在世界各地涌现,建筑师则不断刷新着人们对建筑环境的认知。《我们为何...