助贷新规实施第九天:头部平台收缩高息业务,“月系融担”游击战突进...

助贷新规实施一周多时间,头部平台已纷纷将贷款利率压降至24%以下,长期游走于灰色地带的24%~36%高息业务大幅收缩。

然而,在头部机构退让形成的“真空地带”,一类被称为“月系融担”的新型平台开始跑马圈地。它们由同一主体批量注册数十个高度相似的“马甲”小程序,以3000~5000元的小额借款、仅一个月的超短周期,瞄准被头部平台“劝退”的高风险客户。第一财经记者调查发现,在看似合规的外表下,平台借贷隐藏着高额的担保费,并借助频繁更名、租用牌照等手段规避监管,持续“收割”借贷人群。

头部机构收缩战线

国家金融监管总局4月3日发布的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》(下称“助贷新规”)规定,商业银行应当在合作协议中明确平台服务、增信服务的费用标准或区间,将增信服务费计入借款人综合融资成本,明确综合融资成本区间。新规已于10月1日起施行。

新规实施一周多以来,市场反应迅速。原先在24%~36%之间的借贷空间明显收缩。第一财经记者测试了十余家头部助贷机构,基本所有平台首页借贷利率均显示在24%以下。即便是通过头部互联网平台层层导流至中小助贷机构的业务,利率也多数控制在合规范围内,仅剩2~3家机构仍有担保费、会员费等额外收费项目,综合利率超过了24%。

多数机构正在逐步压缩“24%+”业务。一位来自头部助贷机构的业内人士李想(化名)向第一财经透露,由于其所在机构原本在24%~36%区间的业务占比不高,因此合规转型过程相对顺利,对外部平台的导流业务也已加强管理。他表示,目前新规对业务整体影响尚不显著,但仍处于综合评估阶段。若中小助贷机构大规模关闭24%以上业务,部分多头借贷客户的逾期风险可能上升,进而波及头部平台,公司正在积极研究应对策略。

在以担保费变相“加息”的模式被叫停之后,业内曾尝试多种替代方式,但真正获得监管认可并在头部机构中广泛推行的业务模式仍寥寥无几。

一个是“24%+权益模式”。多家助贷平台通过捆绑“小权益会员”或“大权益增值包”,试图在合规框架内变相突破利率限制。平台多宣称此类设计“自愿购买、质价相符”,但部分用户遭遇默认勾选扣费、退费难等问题,此前相关投诉量已超5000条。(详见《助贷“24%+权益”新玩法兴起,变相加息遭遇大量客诉》)

第一财经记者此前独家报道,7月,监管部门向多家持牌消金公司下发问卷,重点调研该模式下,会员权益费用对借款人综合融资成本的影响。当月,北京市金融监管局对辖区内银行业金融机构下发了一份加强助贷业务管理通知的征求意见稿,首次提出“严禁通过会员权益、增值权益等方式变相提高综合融资成本”。

一个是“24%+公证模式”,其中以租机平台表现最为突出。这类机构中,有部分借租赁名义实际变相为客户提供高成本资金。在某第三方投诉平台上,记者看到,有多名消费者反馈,在使用小浪租机、科神租机、智博优车、元盛易租等平台时被加收了公证费用,金额基本在200~500元。不过,多位业内人士在与记者交流时表示,该模式在落地过程中可能面临多项技术上的难点。目前采用该模式转型的平台并不多。

“当前,正在根据不同合作渠道、资方要求调整,具体需要等到监管正式指导(再落地)。”另一家助贷机构内部人士对第一财经记者表示,目前还没有定论,监管没有给出具体指导意见。当前只是在做一些调整,暂时还不确定改成什么样符合监管要求,具体要等到监管正式指导。

李想称,助贷新规落地后,各地监管会根据情况陆续出台方案,一般是先有征求意见稿,再最终落地,目前各机构都在等待最终划定的“红线”。但业内预测,并不会“一刀切”,还是会根据实际情况而定。

“月系融担”借机跑马圈地

就在大型助贷平台因新规收缩高息业务之际,一批中小平台迅速涌现,承接那些“无处可去”的客户。一家小型助贷机构负责人对记者表示,随着大机构逐步清退24%以上利息的借贷业务,市场上涌现出一批“游离客户”,他们多来自县域城镇或城市近郊,虽有基本还款能力,但工作不稳定、征信存在瑕疵,被迫转向仍提供24%以上利息的中小平台。

“他们是被大机构‘劝退’的客户,但资金需求依然存在,”该负责人表示,“仅我们机构,近3个月这类客户就增长了20%。”

为争夺这批客户,部分腰部助贷机构开始快速跑马圈地,在短期内批量注册多个名称各异的担保系借贷平台,承接从大平台溢出的流量。

以一家名为“蓝海易花”的平台为例,有多名借贷者在某互联网第三方平台投诉称,在该平台借款要求1个月内还款,并收取高额担保费。

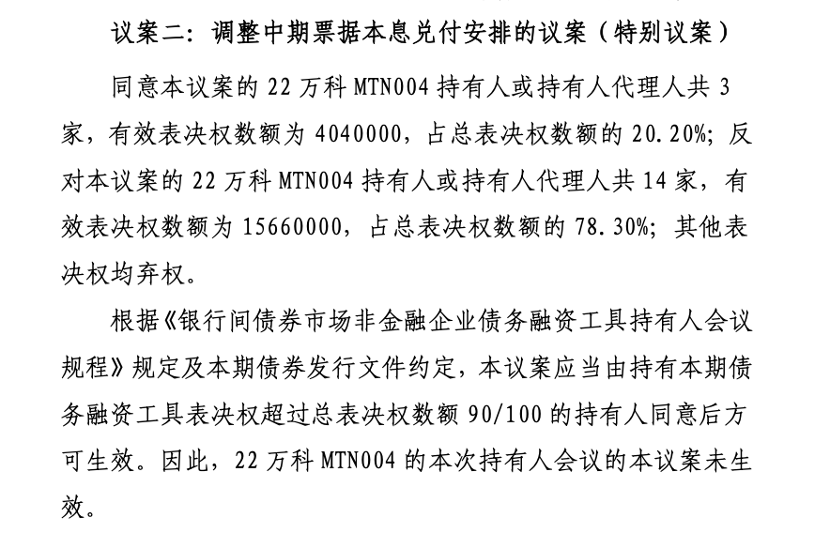

第一财经记者查询发现,该平台在微信小程序上的注册主体为宜州市盈通小额贷款有限责任公司(下称“盈通小贷”)。

根据微信小程序注册信息,盈通小贷还注册了近30家助贷平台,包括海银花、借呗用钱呗、分月付金开通、放心花借款等。上述平台的页面设计高度相似,疑似使用同一模板。记者在第三方投诉平台上检索发现,上述几家机构在近一个月内因收取高额担保费,被消费者投诉。

(盈通小贷部分注册企业)

第一财经根据互联网备案信息查询发现,上述平台注册时间多数集中在今年4月至9月,例如,十分钱包APP、分月付金开通、随便花、蓝海易花注册时间均在4月至5月期间。

这类新型平台与传统的担保系平台有所不同,它们普遍呈现“小额、短期、高频”特征。通常的放款金额在3000元到5000元不等,还款周期一个月,分两次还清,在业内又被称为“月系融担”。

以一家名为“森森花”的平台为例,一名借贷者在某第三方投诉平台投诉称,在森森花借款4000元,需在一个月内分两期归还。每期本金2000元、利息38元,但还需要附加700元的担保费。以此计算,借款4000元,一个月利息高达1476元,月息已超36%。

上述“蓝海易花”平台同样一个月内需要两次还清借款。在深圳工作的婷婷告诉记者,今年9月4日,她在蓝海易花借款4500元,需要分两期归还,仅一个月的时间就要偿还6000多元,其中包括1000余元的担保费用。以此计算,实际月利率高达33.33%。

如何阻击“游击战”?

在助贷新规已落地的情况下,这些机构如何还能铤而走险,继续跑马圈地?

“这些机构本来也是做类似业务,现在有足够多的外溢客户,就可以快速扩规模。”一名助贷行业资深从业者对记者分析称,原本一些24%~36%的客户是被腰部及以上的平台把持流量入口的,因为大家都愿意到更大的平台借款。但随着部分助贷机构进行合规化整改,外溢客户形成了大量的需求,这些平台就设立各种各样的“新口子”承接,短期赚快钱。

与大机构不同,这类平台通常不依赖单一平台长期获客,而是通过设立多个小型“马甲”平台隐蔽运作,并采取多种“游击”手段规避监管。

其中,频繁更名是常见手法之一。以盈通小贷在微信小程序中上架的 “十分钱包APP”为例,该小程序于今年5月12日注册,名称为“救命钱”,当月更名为“周点备借款”,9月16日更名为“十分钱包APP”。而现名“蓝海易花”的平台,注册于4月29日,初始名称为“安可来借钱”,后续陆续变更为“盈通小贷”“蓝海易花”。

此外,也有部分平台选择短期租用融资担保牌照,或与持牌融担公司进行分润合作,以应对监管要求。上述从业者透露,新规出台前,部分机构倾向于收购牌照以构建闭环;而今,为规避监管,更多平台转向租用模式,年租金在80万至200万元不等。分润模式下,平台需将担保费的一定比例(如800元担保费分出200~300元)支付给合作融担公司。

在流量外溢阶段,这类“月系融担平台”设置马甲迅速扩张,并利用各种手段绕开助贷新规的要求,背后存在哪些风险?又该如何监管这类借贷平台?

博通咨询首席分析师王蓬博对第一财经记者表示,此类行为表面上看似是抓住流量外溢的机遇进行业务拓展,实质上存在规避监管的倾向。它们通过设立多个关联平台,以融资担保名义开展小额、短期、高频的信贷业务,虽单笔金额较小,但整体规模和风险敞口可能持续累积,易滋生多头借贷、过度授信等问题。同时,通过拆分业务主体、嵌套合作模式等方式,规避对助贷机构在资质准入、杠杆水平、数据使用及风险承担等方面的监管要求,导致实际风险责任不清,风险传导链条复杂化。一旦发生系统性违约或资金链断裂,不仅可能损害金融消费者权益,还可能将风险向合作金融机构传导。

王蓬博建议,主要还应强化对实际业务实质的识别与管理。应加强对同一实际控制人下批量设立平台的行为进行穿透审查,严格落实备案管理和准入标准;明确联合贷款、担保贷款等合作模式中各方的风险责任边界,禁止金融机构以风险外包形式推卸审慎经营责任。

以下内容为友情赞助提供

全网新项目分享交流群

扫码进群,获取最新项目资讯

文档于: 2025-10-09 18:04 修改

标签:

评论列表

助贷新规实施第九天:头部平台收缩高息业务,“月系融担”游击战突进...

助贷新规实施一周多时间,头部平台已纷纷将贷款利率压降至24%以下,长期游走于灰色地带的24%~36%高息业务大幅收缩。然而,在头部机构退让形成的“真空地带”,一类被称为“月系融担”的新型...